お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

ジストニア

ジストニア

ジストニアは、脳の信号伝達異常による中枢神経の障害です。筋肉が意図せずに収縮してしまい、身体の一部がねじれたり、不自然な姿勢になったりする運動障害がみられます。特に、反復的な動きや持続的な筋緊張によって、日常生活に支障をきたすことがあります。発症部位によって、首が傾く、目が勝手に閉じる、手が震えるなど、さまざまな症状が現れます。

発症のメカニズム

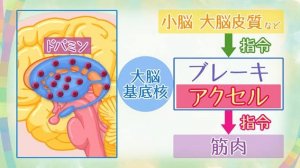

ジストニアのメカニズムは完全には解明されていませんが、脳内の運動制御を担う部位、特に「大脳基底核」の機能異常が関係していると考えられています。大脳基底核は、運動の開始や制御、不要な動きの抑制に関与する重要な部位です。ここに異常が起こると、筋肉の動きを正しくコントロールできなくなり、不随意な運動が生じます。

また、脳と筋肉の間の情報伝達に関わる神経伝達物質(ドーパミンなど)のバランスが崩れることも、発症に関係すると言われています。

原因

ジストニアの原因は大きく2つに分けられます。

一次性(原発性)ジストニア:遺伝的要因が関係していることが多く、原因となる病気が明確でないもの

二次性(症候性)ジストニア:脳卒中、頭部外傷、脳炎、薬剤の副作用(特に抗精神病薬など)など、何らかの疾患や外的要因によって引き起こされるもの

近年では、長時間のパソコン作業や楽器演奏など、特定の動作の反復が引き金となる「タスク固有ジストニア」も注目されています。

症状

ジストニアの症状は非常に多様です。発症部位によって以下のような症状が見られます。

・頸部ジストニア(痙性斜頸):首が一方向に傾いたり、ねじれたりする

・眼瞼けいれん:目が勝手に閉じてしまう

・書痙:字を書こうとすると手が震えたり動かなくなったりする

・発声障害:声が出にくくなったり、かすれたりする

症状はストレスや疲労で悪化しやすく、逆にリラックスしている時や睡眠中には軽減することがあります。

種類

局所性ジストニア

主な特徴:手、首、まぶたなどの限定された部分の筋肉の異常収縮

影響範囲:日常生活や特定の作業(書字、楽器演奏など)に影響を及ぼすが、他の活動にはそれほど支障がない場合もある

症状の程度:一過性や断続的で、持続的ではないことが多い

(局所性ジストニアの種類)

痙性斜頸:首や頭が不自然にねじれる、または傾く

眼瞼けいれん:まぶたのけいれんや引きつりが繰り返され、視力に影響を及ぼすこともある

書痙(しょけい):ペンを握って字を書く際に手や指が痙攣し、書字が困難になる

音楽家(職業性)ジストニア:特定の作業や楽器を演奏する際などに手や指が痙攣する

セグメンタルジストニア

主な特徴:首と肩、または顔と首など、複数の部位が同時に影響を受ける

影響範囲:体の広範囲に及ぶため、日常の動作(食事、歩行、仕事など)に支障をきたすことがある

症状の程度:頻繁に発生し、症状が持続することが多い

全身性ジストニア

主な特徴:複数の部位にわたる強い筋肉の収縮、歩行障害や姿勢異常が見られることが多い

強い痛みを伴うこともある

影響範囲:日常生活全般にわたる重大な影響(歩行や食事が困難になる、独立した生活が難しくなるなど)

症状の程度:常時持続し、症状が進行する場合が多い

特徴

ジストニアの大きな特徴は、「意識しても止められない動きがある一方で、触れることで一時的に和らぐことがある」点です。これを「感覚トリック(センサリートリック)」と呼び、例えば頬に手を当てると首のねじれが治まるといった現象が見られます。

また、精神的ストレスや緊張が強くなると症状が悪化する傾向にあり、自律神経の乱れとも深く関係しています。

自律神経との関係

自律神経は、私たちの意思とは無関係に体の機能(心拍、呼吸、消化など)を調節する神経です。

ジストニアでは、この自律神経のバランスが乱れることが多く、特に交感神経の過剰な緊張が見られます。また、意識的に力を抜こうとしても改善しないため非常に不快でストレスの多い疾患です。

ストレスや不安によって交感神経が過活動になると、筋肉の緊張が高まり、ジストニアの症状が悪化します。逆に、副交感神経を優位にすることで、筋肉の過緊張が和らぎ、症状が軽減されることがあります。

西洋医学的観点

西洋医学では、ジストニアの治療として以下のような方法が取られています。

・薬物療法:抗コリン薬、筋弛緩薬、ドーパミン作動薬などを使用

・ボツリヌス毒素注射:過剰に収縮している筋肉に注射し、筋緊張を抑制する

・外科的治療:重症例には、脳深部刺激療法(DBS)などの手術が行われる

これらの治療は症状を軽減する効果はありますが、根本的な原因を取り除くことは難しく、また副作用や再発のリスクもあります。

東洋医学的観点

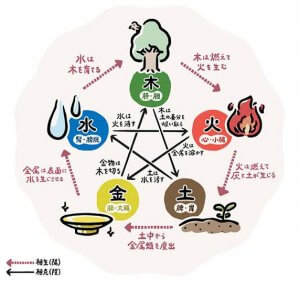

東洋医学では、ジストニアを「気血の巡りの滞り」「肝の失調」「筋の引きつり」といった概念で捉えます。特に「肝」は筋肉や神経の働きをコントロールするとされ、「肝風内動(かんぷうないどう)」という状態がジストニアの原因と考えられます。

また、ストレスや過労により「気滞(きたい)」「瘀血(おけつ)」が生じ、これが筋肉の痙攣や緊張として現れると解釈されます。つまり、東洋医学では全身のバランスを整え、気血の巡りを改善することで症状の緩和を目指します。

鍼灸治療の効果

鍼灸治療は、ジストニアに対して「筋緊張の緩和」「自律神経の調整」「精神的リラックス」の3つの面から効果が期待できます。

特に、ジストニアの症状に関係する筋肉周辺のツボ(経穴)に鍼をすることで、過剰な筋緊張を和らげることができます。また、背中や手足にある自律神経系を調整する経穴を刺激することで、交感神経と副交感神経のバランスを整え、心身の緊張を緩めることも可能です。

治療例としては、頭部・首のジストニアには「風池(ふうち)」「肩井(けんせい)」「百会(ひゃくえ)」など、ストレス由来の緊張には「神門(しんもん)」「内関(ないかん)」などがよく用いられます。

また、継続的な治療により、症状が和らぎ、生活の質(QOL)が改善されたという報告もあります。ただし、個人差が大きいため、根気強く取り組むことが大切です。

Posted by 鍼 渋谷α鍼灸院 東京都 渋谷区 at 18:30 / 院長コラム

最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN

- 2025.12.05

- 頭痛の鍼灸治療

- 2025.11.27

- 突発性難聴

- 2025.11.06

- シャルコー・マリー・トゥース病と鍼灸治療

- 2025.10.28

- パニック障害の鍼灸治療

- 2025.10.12

- 近視性脈絡膜新生血管と鍼灸治療

- 2025.10.11

- 神経有棘赤血球症と鍼灸治療について

- 2025.09.30

- 振戦の鍼灸施術

- 2025.09.24

- 大脳皮質基底核変性症と鍼灸治療の関係性について

- 2025.09.08

- 自律神経について徹底解説

- 2025.08.27

- 東洋医学から診るパーキンソン病

- 2025.08.23

- 筋萎縮性側索硬化症と鍼灸治療

- 2025.08.14

- 球脊髄性筋萎縮症と鍼灸治療

- 2025.08.04

- 耳管開放症の鍼灸治療

- 2025.07.22

- 後鼻漏でお悩みの方へ

- 2025.07.22

- メニエール病の鍼灸治療

- 2025.07.19

- 顎関節症の鍼灸治療

- 2025.07.14

- 突発性難聴について

- 2025.07.09

- ジストニア

- 2025.07.07

- 胃の不調と鍼灸の力

- 2025.07.01

- 倦怠感〜「何となく疲れが取れない」あなたへ〜

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。