お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

耳管開放症の鍼灸治療

耳管開放症とは

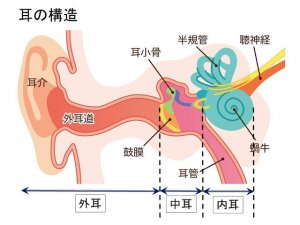

耳管開放症(じかんかいほうしょう)とは、耳の奥と鼻の奥(上咽頭)をつなぐ「耳管(じかん)」が本来の閉じた状態を保てず、常に開いたままになる病気です。

健康な人の耳管は普段は閉じており、あくびや嚥下などの際に一時的に開くことで、耳の中の圧力を調整しています。

しかし耳管開放症の方はこの耳管が持続的に開いてしまうことで、さまざまな不快な症状を感じるようになります。

日常的に「自分の声が耳に響く」「呼吸音が頭に響く」「耳が詰まった感じがする」などの違和感を覚え、慢性的なストレスを感じている方も少なくありません。病院で検査を受けても異常が見つからず、「気のせい」と言われてしまうこともあるため、適切な理解と対応が求められる病態です。

発症のメカニズム

耳管開放症は、耳管の周囲を取り囲む筋肉や粘膜の働きに異常が生じることで発症します。耳管を閉じているのは、咽頭の筋肉と粘膜による微妙なバランスです。このバランスが崩れると、耳管が閉じきれず、音や空気の通り道となってしまうのです。

具体的には、以下のような要素が耳管の「開きっぱなし」を引き起こします。

・咽頭周囲の筋肉の緊張や萎縮

・粘膜の乾燥やむくみ

・頭頸部の血流低下

・自律神経の乱れによる調節機能の低下

このように、多くの要素が複雑に関与して耳管開放症が発症すると考えられています。

原因

耳管開放症の原因はさまざまですが、代表的なものには以下が挙げられます。

・急激な体重減少(ダイエットや病気による)

・ストレスや精神的緊張

・脱水や乾燥

・ホルモンバランスの変化(妊娠や更年期)

・長時間の鼻すすりや強い咳

特に女性に多く見られ、30~50代の働き盛り世代に多いのが特徴です。睡眠不足や過労、精神的なプレッシャーも大きく影響しており、現代社会のライフスタイルが背景にあるとも言われています。

症状

耳管開放症の主な症状には以下のようなものがあります。

・自分の声が耳の中で響く(自声強調)

・呼吸音が耳の奥で聞こえる

・耳の詰まり感(耳閉感)

・聴覚過敏

・頭の中で響くような不快感

・めまい感や不安感

これらの症状は、身体を起こしたときや話をしたときに悪化し、横になると軽減するという特徴があります。そのため、「話すのが怖い」「人との会話が苦痛」と感じてしまい、社会生活にも影響を与えるケースが見られます。

自律神経との関係

耳管開放症は、自律神経の働きとも深く関係しています。耳管周囲の筋肉や粘膜の緊張・弛緩は、自律神経によってコントロールされています。そのため、自律神経が乱れることで耳管の開閉が不安定になり、発症や症状悪化につながります。

たとえば、過度なストレスにより交感神経が過剰に働くと、筋肉の過緊張や粘膜の乾燥が起き、耳管が閉じにくくなります。また、血流が悪化することで粘膜が萎縮し、耳管の支持構造が不安定になる場合もあります。

現代人はスマートフォンやPCなどの影響で常に緊張状態にあるため、自律神経のバランスが崩れやすく、それが耳管開放症の一因となることも珍しくありません。

西洋医学的観点

西洋医学では、耳管開放症は耳鼻科領域の疾患とされ、以下のような治療法が試みられています。

薬物療法(漢方薬、利尿剤、女性ホルモン製剤など)

耳管内への薬液注入

耳管へのフィラー注射や手術

ただし、薬物治療は根本治療ではなく対症療法が中心です。また、耳管の手術は繊細な部位であるため、適応が限られ、再発するケースも少なくありません。根本的な改善には、生活習慣の見直しや自律神経の安定化が重要と考えられています。

東洋医学的観点

東洋医学では、耳管開放症の症状は「気虚(ききょ)」「腎虚(じんきょ)」「肝鬱(かんうつ)」などの体質的背景と深く関係すると考えられます。

気虚:気の不足により、粘膜や筋肉が十分な働きを失う状態

腎虚:加齢や疲労により、体の根本的な力(腎気)が弱まる状態

肝鬱:ストレスや情緒の停滞により、気の巡りが悪くなっている状態

耳や咽頭周囲の調和が乱れていることを、「耳の経絡の気滞」とも捉え、全身のバランスを整えることが治療の基本とされます。

また、東洋医学では「耳は腎の開竅(かいきょう)」といい、腎の状態が耳に現れるとされており、耳の不調は身体全体のエネルギー状態を反映したものとも考えられます。

鍼灸治療の効果

こまめな水分補給(脱水を防ぐ)

急激なダイエットの回避

適度な運動やストレッチで血流改善

鼻すすりの習慣を避ける

横になって休む時間をつくる

深呼吸や瞑想による自律神経の安定

また、長時間同じ姿勢での作業や過度な緊張を避けることも重要です。生活習慣と体質の見直しによって、耳管開放症の症状は緩和していきます。

最後に

耳管開放症は見た目では分かりづらいですが、本人にとっては非常に不快でつらい症状です。

西洋医学と東洋医学をうまく組み合わせ、自律神経や全身の調和をはかることで、症状は確実に改善の方向に向かいます。また継続的に治療を行うことで、耳だけでなく全身の健康バランスが整い、再発予防にも繋がります。

鍼灸は、耳の問題を耳だけの症状と捉えず、全身の状態と深く関連づけてアプローチできる療法です。

耳の不調でお悩みの方は、渋谷α鍼灸院までご相談ください。

お問い合わせはこちら

お悩みの方は、お電話またはお問合わせフォームからお気軽にご相談ください。

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺はりきゅう院:吉祥寺駅

高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅

Posted by 鍼 渋谷α鍼灸院 東京都 渋谷区 at 16:43 / 院長コラム

最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN

- 2025.12.24

- 渋谷でめまいにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のめまいに対する鍼灸施術

- 2025.12.18

- 多汗症

- 2025.12.05

- 頭痛の鍼灸治療

- 2025.11.27

- 突発性難聴

- 2025.11.06

- シャルコー・マリー・トゥース病と鍼灸治療

- 2025.10.28

- パニック障害の鍼灸治療

- 2025.10.12

- 近視性脈絡膜新生血管と鍼灸治療

- 2025.10.11

- 神経有棘赤血球症と鍼灸治療について

- 2025.09.30

- 振戦の鍼灸施術

- 2025.09.24

- 大脳皮質基底核変性症と鍼灸治療の関係性について

- 2025.09.08

- 自律神経について徹底解説

- 2025.08.27

- 東洋医学から診るパーキンソン病

- 2025.08.23

- 筋萎縮性側索硬化症と鍼灸治療

- 2025.08.14

- 球脊髄性筋萎縮症と鍼灸治療

- 2025.08.04

- 耳管開放症の鍼灸治療

- 2025.07.22

- 後鼻漏でお悩みの方へ

- 2025.07.22

- メニエール病の鍼灸治療

- 2025.07.19

- 顎関節症の鍼灸治療

- 2025.07.14

- 突発性難聴について

- 2025.07.09

- ジストニア

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。