お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

顎関節症の鍼灸治療

顎関節症とは

顎関節症とは、耳の前あたりにある「顎関節」とその周囲の筋肉に痛みや違和感、運動制限が生じる状態を指します。口を開けるときに「カクッ」「ミシッ」と音が鳴ったり、大きく口を開けられない、顎がだるい・痛いといった症状が特徴です。最近では若い女性を中心に、年齢や性別を問わず発症するケースが増えており、現代病の一つとも言われています。

発症のメカニズム

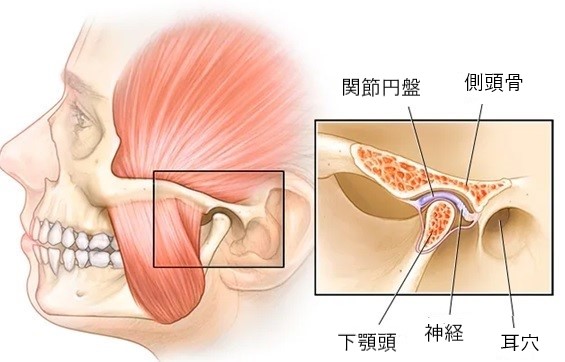

顎関節は、下顎骨(かがくこつ)と側頭骨(そくとうこつ)の間にある関節で、関節円板という軟骨組織がクッションの役割を果たしています。

顎関節症が起こると、この関節円板がずれたり、関節を支える筋肉が過緊張状態になったりします。その結果、関節の動きがスムーズでなくなり、痛みや異音、開口障害などが生じます。

多くの場合、慢性的な筋肉のこわばりが関節に負担をかけ、関節内部の炎症や変形につながることがあります。

原因

顎関節症の原因は一つではなく、複数の要因が重なって発症することが多いです。代表的な原因は以下の通りです。

・歯ぎしり、食いしばり

無意識のうちに顎に強い力がかかることで、関節や筋肉に過度の負担がかかります。

・姿勢不良

スマホの長時間使用やデスクワークによる猫背は、顎にゆがみを生じさせやすくなります。

・ストレス

精神的ストレスが筋肉の緊張を引き起こし、顎関節に影響を与えます。

・噛み合わせの異常

歯並びやかみ合わせの問題があると、顎の動きに偏りが出て関節に負担をかけます。

・外傷

顔面への打撲や交通事故などで関節にダメージを受けた場合も発症します。

症状

顎関節症の主な症状には以下のようなものがあります。

・顎関節やその周囲の痛み

・口の開閉時に音がする(クリック音)

・口が大きく開かない、または閉じづらい

・顎のだるさ、疲労感

・頭痛や耳の違和感、肩こり

これらの症状が軽度であれば自然に治ることもありますが、長引くと日常生活に支障をきたす場合もあります。

併発しやすい疾患

顎関節症は単体で起こるだけでなく、以下のような疾患と併発することも多いです。

・偏頭痛、緊張型頭痛

顎周囲の筋緊張が頭部にまで影響することがあります。

・耳鳴り、耳の詰まり感

顎関節と耳は近いため、炎症が耳に波及することも。

・首や肩のこり、痛み

姿勢の悪化や筋連動により広範囲に緊張が及びます。

・めまい

顎周囲の筋肉や神経の緊張が平衡感覚にも影響を及ぼす場合があります。

自律神経との関係

顎関節症の原因の一つに「ストレス」がありますが、これは自律神経の乱れとも深い関係があります。人間の身体は、ストレスがかかると交感神経が優位になり、筋肉が緊張しやすくなります。この緊張状態が続くと、顎関節周辺の筋肉にも影響し、痛みや違和感を引き起こします。

また、逆に顎関節症があることで、慢性的な不快感がストレスになり、自律神経のバランスを崩すという悪循環にも陥りやすくなります。

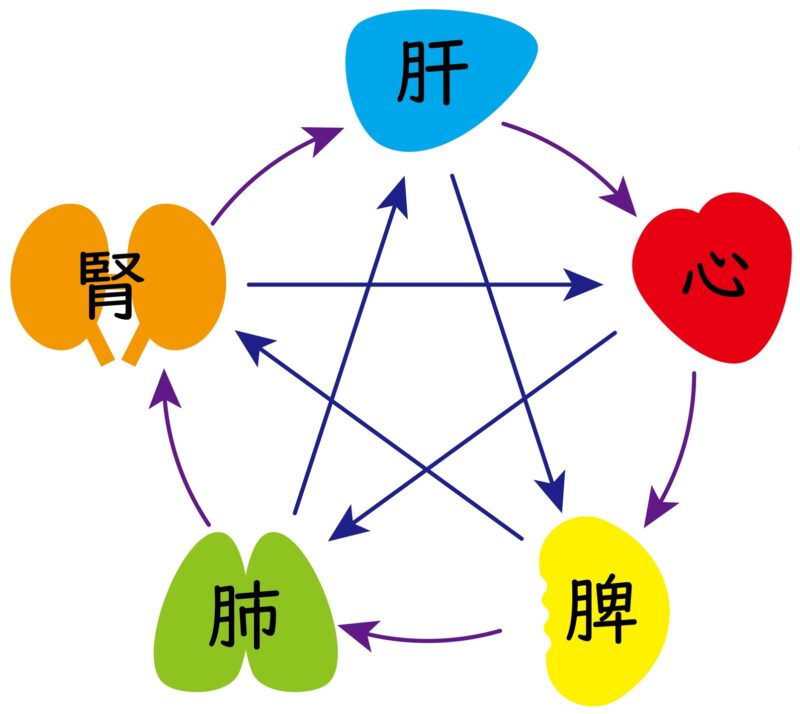

東洋医学では、顎関節症を「腎(じん)」「肝(かん)」「脾(ひ)」の失調として捉えることが多いです。

・腎虚(じんきょ)

顎関節は骨の一部であり、骨は「腎」と深い関係があります。

腎のエネルギーが不足すると、骨や関節が弱り、痛みが出やすくなります。

・肝の滞り

「肝」は気血の流れをコントロールし、筋肉や腱を支配します。

ストレスによって肝の働きが悪くなると、気の流れが滞り、筋肉がこわばって顎関節に影響します。

・脾虚(ひきょ)

脾は消化吸収や気血生成の中心であり、脾の働きが弱ると全身のエネルギーが不足し、筋肉や関節の働きも低下します。

つまり、東洋医学では全身のバランスの乱れが顎関節症を引き起こすと考え、局所だけでなく体全体を整えることが重視されます。

鍼灸治療の効果

鍼灸治療は、顎関節症に対して非常に有効なアプローチです。具体的な効果としては以下のようなものがあります。

・筋肉の緊張緩和

顎周囲の筋肉(咬筋、側頭筋、胸鎖乳突筋など)に鍼をすることで、こわばりをほぐし痛みを軽減します。

・血流改善

血行が良くなることで、老廃物の排出が促され、炎症の鎮静にもつながります。

・自律神経の調整

ストレスによる自律神経の乱れを整えるツボを使うことで、心身のリラックス効果が得られます。

・全身の調整

局所だけでなく、肝・腎・脾などの五臓を整えることで、再発しにくい身体づくりを目指します。

実際に鍼灸を受けた患者さんからは、「口が開きやすくなった」「顎の違和感が軽くなった」「肩こりや頭痛も楽になった」といった声が多く寄せられています。

セルフケア

鍼灸治療と並行して、日常生活でできるセルフケアも重要です。

・顎周りのストレッチ

ゆっくりと口を「イー」「アー」と開けたり閉じたりする運動を1日数回行いましょう。無理に大きく開けず、痛みのない範囲で行います。

・姿勢の改善

デスクワーク時は背筋を伸ばし、顎を引いた正しい姿勢を意識しましょう。

・温罨法(おんあんぽう)

顎や首元を蒸しタオルで温めると、筋肉が緩み痛みの緩和に役立ちます。

・ストレスケア

深呼吸や軽い運動、十分な睡眠を意識することで、自律神経の安定につながります。

・食事に注意

硬いものを避け、柔らかいものをゆっくり噛む習慣をつけると顎への負担が軽減します。

最後に

顎関節症は、一見すると「顎だけの問題」のように思えますが、実は心身のバランスや生活習慣と深く関わっている症状です。

鍼灸では局所の痛みを取るだけでなく、体質改善を含めた根本的なケアを行うことが可能です。

もし顎の違和感や痛みが続いている場合は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

お悩みの方は、お電話またはお問合わせフォームからお気軽にご相談ください。

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺はりきゅう院:吉祥寺駅

高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅

Posted by 鍼 渋谷α鍼灸院 東京都 渋谷区 at 19:21 / 院長コラム

最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN

- 2026.01.10

- 渋谷で食いしばりにお悩みの方へ/渋谷a鍼灸院の食いしばりに対する治療

- 2025.12.24

- 渋谷でめまいにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のめまいに対する鍼灸施術

- 2025.12.18

- 多汗症

- 2025.12.05

- 頭痛の鍼灸治療

- 2025.11.27

- 突発性難聴

- 2025.11.06

- シャルコー・マリー・トゥース病と鍼灸治療

- 2025.10.28

- パニック障害の鍼灸治療

- 2025.10.12

- 近視性脈絡膜新生血管と鍼灸治療

- 2025.10.11

- 神経有棘赤血球症と鍼灸治療について

- 2025.09.30

- 振戦の鍼灸施術

- 2025.09.24

- 大脳皮質基底核変性症と鍼灸治療の関係性について

- 2025.09.08

- 自律神経について徹底解説

- 2025.08.27

- 東洋医学から診るパーキンソン病

- 2025.08.23

- 筋萎縮性側索硬化症と鍼灸治療

- 2025.08.14

- 球脊髄性筋萎縮症と鍼灸治療

- 2025.08.04

- 耳管開放症の鍼灸治療

- 2025.07.22

- 後鼻漏でお悩みの方へ

- 2025.07.22

- メニエール病の鍼灸治療

- 2025.07.19

- 顎関節症の鍼灸治療

- 2025.07.14

- 突発性難聴について

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。