お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

胃の不調と鍼灸の力

胃の不調とは

「胃がもたれる」「食欲がない」「ムカムカする」など、胃に関する違和感や痛みは多くの方が経験する日常的な不調の一つです。これらは総じて「胃の不調」と呼ばれ、必ずしも重篤な病気でない場合もありますが、慢性化すると生活の質を大きく損ないます。近年ではストレスや生活習慣の乱れが要因となるケースが増えており、西洋医学・東洋医学の両面からのアプローチが重要です。

発症のメカニズム

私たちが食事を摂ると、食べ物は食道を通って胃に運ばれ、胃酸や消化酵素の働きによって消化されます。胃は収縮と弛緩を繰り返すことで内容物を攪拌(かくはん)し、十二指腸へと送り出します。この一連の働きがスムーズに進むことで、胃の健康は保たれています。

つまり、胃は食べ物を一時的に貯蔵し消化する働きを持つ臓器で、自律神経によってその活動がコントロールされています。交感神経が優位なときは胃の動きが抑制され、副交感神経が優位なときは活発に働きます。ストレスや不規則な生活でこのバランスが崩れると、胃の働きが低下し、不調が現れます。また、胃粘膜が傷つくと、胃酸によって炎症が起こりやすくなり、痛みや不快感の原因となります。

胃の不調は単なる「食べ過ぎ」だけでなく、体や心の状態が大きく関わっています。

原因

胃の不調の原因はさまざまですが、主に以下の要因が挙げられます。

・精神的ストレス:交感神経が優位になり胃の働きが鈍くなる

・不規則な食事:早食いや過食、食べ過ぎ・飲みすぎなど

・冷えや疲労:胃の血流が悪化し、機能が低下

・薬剤の副作用:痛み止めや抗生物質などによる胃粘膜障害

・感染や疾患:ピロリ菌感染や胃炎、胃潰瘍など

特にストレスと食生活の乱れが慢性的な胃の不調を引き起こすケースは非常に多く見受けられます。

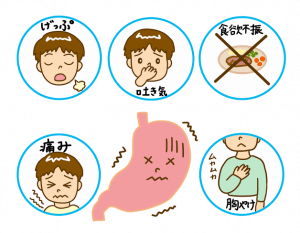

症状

胃の不調には以下のような症状があります。

・胃の痛み、不快感

・胃もたれ、膨満感

・吐き気、嘔吐

・食欲不振

・ゲップ、胸やけ

・早期満腹感

上記の症状は単独で現れることもあれば、複数同時に現れることもあります。

また、これらの症状は一時的なこともあれば、慢性化してしまうこともあります。症状が軽度でも、繰り返す場合は注意が必要です。

種類と特徴

胃の不調は、大きく次のような種類に分けられます。

・機能性ディスペプシア:明確な器質的疾患が見つからないにも関わらず、不調が続く状態。ストレスとの関係が深い。

・急性胃炎:暴飲暴食、ストレス、薬剤によって一時的に胃粘膜が炎症を起こす。

・慢性胃炎:胃粘膜が長期間にわたり炎症を起こしている状態。加齢やピロリ菌感染が関係する。

・胃潰瘍、十二指腸潰瘍:胃酸が胃壁を傷つけてしまい、粘膜が深くえぐれる疾患。

これらはいずれも似たような症状を伴うため、正確な診断が重要です。

考えられる疾患

胃の不調から考えられる主な疾患には、以下のようなものがあります。

・機能性ディスペプシア

・胃炎(急性・慢性)

・胃潰瘍、十二指腸潰瘍

・逆流性食道炎

・胃がん(進行すると症状が出る)

・ピロリ菌感染症

特に、胃がんなどの重大な病気が隠れている可能性もあるため、長引く胃の不調は医療機関での検査が推奨されます。

自律神経との関係

胃の働きは自律神経によって支配されており、ストレスや過労などによってこのバランスが崩れると、胃の運動や分泌が不調になります。例えば、交感神経が過剰になると胃液の分泌が減り、消化が遅れます。また、副交感神経が強く働きすぎても、過剰な胃酸分泌が起こり胃痛につながることもあります。

近年では「脳腸相関」といわれるように、心と胃腸のつながりが注目されており、鍼灸治療を含む自律神経の調整は非常に有効です。

西洋医学的観点

西洋医学では、胃の不調に対して内視鏡検査や血液検査などを行い、器質的な異常があるかどうかを確認します。診断結果に応じて以下のような薬剤が処方されます。

・制酸剤(胃酸の分泌を抑える)

・胃粘膜保護剤

・消化酵素剤

・漢方薬(六君子湯など)

・ピロリ菌除菌治療

ただし、機能性ディスペプシアなど、明確な病変がない場合は薬だけで根本的な改善が難しいこともあります。

東洋医学的観点

東洋医学では、胃の不調を「脾胃の虚弱」「気滞」「湿邪」「寒邪」などの概念で捉えます。胃は「脾」と連動し、消化吸収の中心とされており、以下のようなパターンが多く見られます。

・脾胃虚弱タイプ:疲れやすく、食欲がない、冷えやすい

・肝気犯胃タイプ:ストレスによって胃の働きが乱れる、ゲップやイライラを伴う

・湿熱タイプ:脂っこい食事、口の苦みや胸やけがある

体質や生活習慣、舌の状態や脈の状態から原因を見極め、全身のバランスを整えていくのが東洋医学の特徴です。

鍼灸治療の効果と通院頻度

鍼灸は、自律神経のバランスを整えることを目的に、胃の働きを正常化する効果があります。特に次のような作用が期待できます。

・胃の運動を促進し、消化を助ける

・胃酸の分泌バランスを整える

・胃粘膜の血流を改善し、修復を促す

・ストレス緩和、リラックス作用

東洋医学的には、「中脘(ちゅうかん)」「足三里(あしさんり)」「脾兪(ひゆ)」「胃兪(いゆ)」などの経穴を使用し、胃腸機能と全身の調整を行います。

通院頻度の目安は、症状が強い場合は週1~2回から始め、改善が見られれば徐々に間隔を空けていきます。慢性症状には継続的なメンテナンスが効果的です。

セルフケア

胃の不調を予防・改善するには、日々の生活習慣が鍵となります。以下のようなセルフケアを心がけましょう。

・規則正しい食生活:ゆっくりよく噛んで食べる、腹八分目を心がける

・冷え対策:特に下腹部を温め、冷たい飲食物を控える

・ストレス管理:深呼吸や軽い運動、趣味の時間を持つ

・十分な睡眠:自律神経の回復には睡眠が不可欠

・ツボ刺激:足三里や中脘を軽くマッサージすることで胃の働きを助けます

最後に

胃の不調は、一見すると些細なことのように感じられるかもしれませんが、体全体のバランスや心の状態とも深く関わっています。東洋医学では、胃を「気血生化の源」と考え、全身の健康の要として重視しています。

薬だけに頼らず、鍼灸やセルフケアを取り入れることで、根本からの改善を目指しましょう。身体の声に耳を傾け、胃をいたわる生活を心がけることが、健やかな毎日への第一歩です。

お悩みの方は渋谷α鍼灸院まで、お問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お悩みの方は、お電話またはお問合わせフォームからお気軽にご相談ください。

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺はりきゅう院:吉祥寺駅

高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅

Posted by 鍼 渋谷α鍼灸院 東京都 渋谷区 at 11:48 / 院長コラム

最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN

- 2026.01.10

- 渋谷で食いしばりにお悩みの方へ/渋谷a鍼灸院の食いしばりに対する治療

- 2025.12.24

- 渋谷でめまいにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のめまいに対する鍼灸施術

- 2025.12.18

- 多汗症

- 2025.12.05

- 頭痛の鍼灸治療

- 2025.11.27

- 突発性難聴

- 2025.11.06

- シャルコー・マリー・トゥース病と鍼灸治療

- 2025.10.28

- パニック障害の鍼灸治療

- 2025.10.12

- 近視性脈絡膜新生血管と鍼灸治療

- 2025.10.11

- 神経有棘赤血球症と鍼灸治療について

- 2025.09.30

- 振戦の鍼灸施術

- 2025.09.24

- 大脳皮質基底核変性症と鍼灸治療の関係性について

- 2025.09.08

- 自律神経について徹底解説

- 2025.08.27

- 東洋医学から診るパーキンソン病

- 2025.08.23

- 筋萎縮性側索硬化症と鍼灸治療

- 2025.08.14

- 球脊髄性筋萎縮症と鍼灸治療

- 2025.08.04

- 耳管開放症の鍼灸治療

- 2025.07.22

- 後鼻漏でお悩みの方へ

- 2025.07.22

- メニエール病の鍼灸治療

- 2025.07.19

- 顎関節症の鍼灸治療

- 2025.07.14

- 突発性難聴について

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。