お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

大脳皮質基底核変性症と鍼灸治療の関係性について

「大脳皮質基底核変性症」という病気をご存じでしょうか。名前だけを聞くと、とても難しい病気に思えますが、これは脳の一部に変化が起きることで、手足の動かしにくさや震え、言葉の出にくさなどが少しずつ進んでいく病気です。比較的まれな神経の病気で、発症するとゆっくりと進行していくのが特徴です。

ここでは、西洋医学と東洋医学の両方の考え方を交えて、「どう向き合えばよいか」「鍼灸でどのように支えられるか」をご紹介させていただきます。

西洋医学から見た大脳皮質基底核変性症

1. どんな病気?

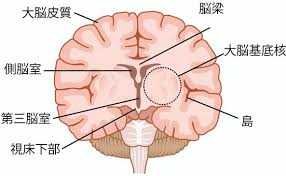

大脳皮質基底核変性症は、脳の「大脳皮質」と「基底核」という運動をコントロールする部分が、少しずつ変性(機能が衰えること)していく病気です。

その結果、次のような症状が現れやすくなります。

・手足が思うように動かない

・片側の手足だけ動きにくいことが多い

・震えやぎこちない動き

・言葉が出にくくなる

・バランスを崩しやすい

これらはパーキンソン病に似た部分もありますが、治療薬に反応しにくいことが特徴です。

2. 現在の医学的治療

西洋医学では、根本的に病気を治す方法はまだ見つかっていません。ただし、症状をやわらげるための薬やリハビリテーションは用いられています。

・筋肉のこわばりを和らげる薬

・作業療法や理学療法によるリハビリ

・言語療法による発声・飲み込みの訓練

つまり、西洋医学では「病気を止める」よりも「生活をできるだけ快適に続けられるように支える」ことが中心になります。

東洋医学(鍼灸)から見た大脳皮質基底核変性症

東洋医学では、体を「気・血・水(エネルギー・血液・体液)」のバランスでとらえ、心と体をひとつの流れの中で考えます。大脳皮質基底核変性症のように、西洋医学で治療が難しい病気に対しても、「体全体の調和を整えることで、症状を少しでも和らげる」というアプローチが可能です。

1. 東洋医学的に見る病態

気の巡りが滞る → 手足がスムーズに動かなくなる

血流の不足 → 脳や神経への栄養が十分に届かず、ふらつきや筋肉のこわばりが起きる

自律神経の乱れ → 睡眠障害や疲れやすさが出てくる

つまり、体全体の「流れ」がうまくいかなくなることで、さまざまな不調が重なって現れると考えられます。

2. 鍼灸の役割

鍼灸には、「気や血の流れを整える」「自律神経のバランスをとる」といった働きがあります。実際の臨床でも、次のような効果が期待されています。

・筋肉のこわばりをやわらげ、体を動かしやすくする

・震えやぎこちなさを軽減するサポート

・睡眠の質を改善し、疲労感を減らす

・気分を落ち着け、不安を和らげる

ここで大切なのは、「完全に治す」ことを目指すのではなく、「生活の中で困っていることを少しでも軽くする」ことです。

当院での鍼灸の取り組み

当院では、従来の鍼灸だけでなく「自律神経測定器」を用いて、患者さまの体の状態を客観的に把握することを大切にしています。

1. 自律神経測定器とは?

心拍や皮膚の状態をチェックすることで、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスを数値化できる装置です。

交感神経 → 活動モード

副交感神経 → 休息モード

このバランスを見ることで、「体が頑張りすぎているのか」「休む力が弱っているのか」がわかります。

2. 測定を活かした施術

測定で「緊張が強い」と出た方 → 体をリラックスさせる施術

測定で「元気が不足」と出た方 → エネルギーを補う施術

数値を目で見て確認できるので、患者さま自身も変化を実感しやすくなります。これは「ただ鍼を打つ」だけでなく、「体の状態を一緒に確認しながら整えていく」安心感につながります。

鍼灸を受けることで得られる日常の変化として以下のようなことが期待できます。

・朝起きたときの体の重さが少し軽くなる

・手足のこわばりがやわらぎ、動きやすさを感じる

・睡眠が深くなり、日中の疲れにくさが増す

・不安やイライラが減り、気持ちが落ち着く

こうした小さな積み重ねが、「病気と共に生きる上での支え」になっていきます。

大脳皮質基底核変性症は、まだ医学的に治療法が確立されていない難しい病気です。しかし、西洋医学が「生活を支える治療」を中心にしているように、東洋医学(鍼灸)でも「心と体のバランスを整えること」で日常生活を少しでも過ごしやすくすることが可能です。

特に当院では、自律神経測定器を用いることで、施術の効果を数値で確認しながら、一人ひとりに合った鍼灸を行っています。

大切なのは、「病気と闘う」のではなく、「病気と共に暮らしながらも、できるだけ快適に過ごす」こと。そのお手伝いを、鍼灸がやさしく担うことができればと考えています。

お困りの際はお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

お悩みの方は、お電話またはお問合わせフォームからお気軽にご相談ください。

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺はりきゅう院:吉祥寺駅

高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅

Posted by 鍼 渋谷α鍼灸院 東京都 渋谷区 at 19:24 / 院長コラム

最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN

- 2026.02.19

- 渋谷で花粉症にお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院の花粉症に対する鍼灸施術

- 2026.02.09

- 渋谷で双極性障害にお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院の双極性障害に対する鍼灸施術

- 2026.01.31

- 渋谷でパニック症にお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のパニック症に対する鍼灸施術

- 2026.01.26

- 渋谷で冬季うつにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院の冬季うつに対する鍼灸施術

- 2026.01.25

- 渋谷で自律神経失調症にお悩みの方へ/渋谷α鍼灸院の自律神経失調症に対する鍼灸治療

- 2026.01.10

- 渋谷で食いしばりにお悩みの方へ/渋谷a鍼灸院の食いしばりに対する治療

- 2025.12.24

- 渋谷でめまいにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のめまいに対する鍼灸施術

- 2025.12.18

- 多汗症

- 2025.12.05

- 頭痛の鍼灸治療

- 2025.11.27

- 突発性難聴

- 2025.11.06

- シャルコー・マリー・トゥース病と鍼灸治療

- 2025.10.28

- パニック障害の鍼灸治療

- 2025.10.12

- 近視性脈絡膜新生血管と鍼灸治療

- 2025.10.11

- 神経有棘赤血球症と鍼灸治療について

- 2025.09.30

- 振戦の鍼灸施術

- 2025.09.24

- 大脳皮質基底核変性症と鍼灸治療の関係性について

- 2025.09.08

- 自律神経について徹底解説

- 2025.08.27

- 東洋医学から診るパーキンソン病

- 2025.08.23

- 筋萎縮性側索硬化症と鍼灸治療

- 2025.08.14

- 球脊髄性筋萎縮症と鍼灸治療

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。