お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

パニック障害の鍼灸治療

突然の「発作」──自分の体がコントロールできない不安

ある日突然、理由もなく心臓が激しく鼓動し、息が詰まるような苦しさに襲われる。

「このまま死んでしまうのではないか」——そんな強い恐怖を感じる方も少なくありません。

救急車で病院に運ばれ、心臓や呼吸の検査を受けても「異常はありません」と言われる。

しかし、確かに身体は苦しく、再び同じ発作が起きるのではないかという不安が残る。

この「原因のわからない苦しさ」が、パニック症の方に共通するつらさです。

周囲からは「気のせい」「ストレスじゃない?」と片づけられてしまうこともあり、本人は「自分がおかしくなってしまったのでは」と感じてしまうこともあります。

けれど、これは心の弱さや性格の問題ではなく、身体と自律神経の反応が関係しています。

パニック症は、誰にでも起こり得る「からだの反応の乱れ」。

正しく理解し、整えていくことで、再び落ち着いた日常を取り戻すことができます。

第2章 パニック症とは?──医学的な理解

パニック症(Panic Disorder)は、突然起こる強い不安や恐怖の発作(パニック発作)が、繰り返し起こる病気です。

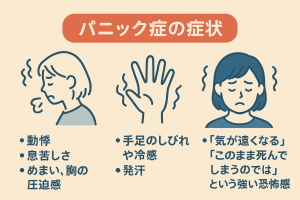

発作の最中には、次のような身体症状がみられます。

◯動悸、息苦しさ、めまい、胸の圧迫感

◯手足のしびれや冷感、発汗

◯「気が遠くなる」「このまま死んでしまうのでは」という強い恐怖感

これらは数分から数十分ほど続き、やがて自然におさまります。

しかし、再び発作が起きるのではという予期不安が生まれ、

外出や人混みを避けるようになると、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。

また、発作が起こる場所を避けるようになる「広場恐怖(agoraphobia)」を伴うことも多く、

「電車に乗れない」「一人で外出できない」といった悩みにつながります。

発症のきっかけは人によってさまざまですが、

◯過度のストレス

◯過労

◯睡眠不足

◯ホルモン変動

などが重なることで発症しやすい傾向があります。

特に20〜40代の女性に多く見られ、社会的責任や家庭の役割など、多くのプレッシャーを抱える時期に起こりやすいともいわれています。

パニック症は決して珍しい病気ではありません。

日本でも100人に1〜2人が生涯のうちに経験するとされ、「性格の弱さ」や「気の持ちよう」ではなく、脳と自律神経の働きの乱れによって起こる医学的な疾患です。

第3章 なぜ起こるのか──心と身体のメカニズム

パニック症の根底には、自律神経の過剰反応があります。

私たちの身体は、危険を察知すると「闘うか逃げるか」の反応を引き起こします。

これは交感神経が優位になり、心拍数や呼吸が速くなり、筋肉に血流が集中する自然な仕組みです。

ところが、パニック症ではこの反応が実際には危険でない状況でも突然起こってしまうのです。

たとえば、満員電車の中や会議の最中など、「逃げられない」と感じた瞬間に、脳が誤って「危険だ」と判断し、身体が全力で反応してしまいます。

その中心にあるのが「扁桃体」と呼ばれる脳の領域です。

扁桃体は恐怖や不安を感じると、自律神経の中枢である視床下部に信号を送り、心拍数や血圧を上げるホルモン(アドレナリンなど)を分泌させます。

この反応が強く出すぎると、動悸や息苦しさ、めまいといった発作症状になります。

さらに、発作が一度起きると「また起きるのでは」という予期不安が生じます。

この不安が扁桃体の興奮をさらに強め、身体反応を起こしやすくしてしまう——

まさに「不安の連鎖」ができあがってしまうのです。

心理的ストレスや過労、睡眠不足、カフェインの摂りすぎなどは、自律神経のバランスを崩し、この連鎖を助長します。

パニック症は、心だけでなく身体のシステムそのものが敏感になっている状態といえるでしょう。

このように、パニック症は「心の問題」ではなく、心と身体の両方が影響し合う「心身のバランスの病気」として理解することが大切です。

第4章 治療とケア──薬物療法・心理療法・生活改善

パニック症の治療は、「発作を抑えること」よりも、「発作にとらわれず安心して生活できる状態をつくること」が目的です。

病院では、薬物療法・心理療法・生活改善の3つを柱として進められます。

薬物療法

最もよく用いられるのは、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)と呼ばれる抗うつ薬です。

不安や恐怖の感情を抑える脳内のセロトニンの働きを整え、発作を起こりにくくします。

薬は少量から始め、症状の安定をみながら数か月〜1年ほどかけて調整します。

心理療法(認知行動療法:CBT)

発作を恐れて避ける行動(電車に乗れない、人混みを避けるなど)を少しずつ克服するための心理療法です。

「発作が起きても必ず落ち着く」「自分の身体を信じて行動できる」

——そうした“安心の学習”を積み重ねることで、恐怖の連鎖を断ち切ります。

生活改善とセルフケア

自律神経の安定には、睡眠リズム・呼吸・体温が深く関わります。

・夜更かしやスマートフォンの見過ぎを控える

・カフェインやアルコールを控える

・軽い運動や深呼吸を日常に取り入れる

これらの積み重ねが、再発予防や薬の減量にもつながります。

また、家族や職場の理解も大切です。

「発作は命に関わるものではない」「時間が経てば必ず落ち着く」という認識を共有できるだけで、本人の安心感は大きく変わります。

治療は一朝一夕ではなく、波を描くように少しずつ回復していくものです。

第5章 東洋医学の視点──気の乱れと自律神経の調整

東洋医学では、パニック症のような「急に息苦しくなり、胸が詰まる」「強い不安に襲われる」といった状態を、

「気(き)の乱れ」や「心(しん)の不安定」として捉えます。

気の乱れと「心」「肝」の働き

人の体と心を巡る「気」は、ストレスや感情によって滞ったり逆流したりします。

特に、感情をコントロールする「肝(かん)」と、精神活動を司る「心(しん)」のバランスが崩れると、動悸・息苦しさ・めまい・不眠などが現れやすくなります。

代表的な弁証としては、次のようなタイプが挙げられます。

◯肝気鬱結(かんきうっけつ)型:ストレスで胸が張り、ため息が多い

◯心陰虚(しんいんきょ)型:不眠・動悸・焦燥感・口の渇きがある

◯気逆(きぎゃく)型:気が上に突き上げるように上昇し、のぼせや息苦しさが強い

こうした状態では、身体が常に「交感神経優位」の緊張状態にあり、

パニック発作のような急激な反応を起こしやすくなります。

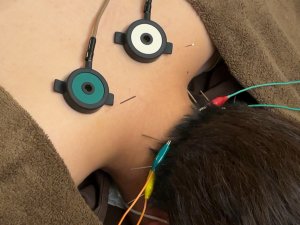

鍼灸による調整

鍼灸治療では、気の流れを整え、呼吸と脈のリズムを安定させていきます。

主に次のような経穴(ツボ)が用いられます。

◯内関(ないかん):胸のつかえ・不安・動悸を鎮める

◯神門(しんもん):心の落ち着きを取り戻す

◯太衝(たいしょう):肝気の滞りをほぐし、情緒を安定させる

刺激は穏やかに行い、初回はリラックスを重視。

治療を重ねることで「発作が起こりにくい体質」へ導きます。

東洋医学的な考え方の特徴

鍼灸では、「発作を抑える」よりも、「発作を起こしにくい身体づくり」に焦点を当てます。

身体の中の緊張や冷え、睡眠の質、食欲、気分の波といった全体の調和を整えることで、自律神経が本来のリズムを取り戻していきます。

東洋医学は、パニック症を「心身一如(しんしんいちにょ)」——心と体がひとつの働きとしてとらえる伝統的な視点からサポートします。

第6章 当院の考え方──「恐怖」よりも「安心」を育てる治療

パニック症の方が一番つらいのは、「また発作が起きるかもしれない」という恐怖と常に向き合っていることです。

私たちは、この“恐怖の連鎖”を断ち切るために、まず安心を取り戻す治療環境を大切にしています。

鍼灸治療では、身体の緊張や浅い呼吸、冷えなどを一つひとつ丁寧に整えながら、

「呼吸が深くできる」

「胸のつかえが軽くなる」

「身体が温かい」

——その小さな変化を積み重ねていくことで、心の安定も少しずつ戻ってきます。

パニック症の回復において大切なのは、「恐怖を無理に消すこと」ではなく、

“恐怖を感じても落ち着ける身体”をつくることです。

鍼灸によって自律神経が整うと、体の反応が穏やかになり、

「また発作が来るかも」という不安があっても、以前ほど強く揺さぶられなくなります。

当院では、患者さんが安心して話せる時間を大切にし、不安の背景にある生活リズムやストレス要因にも耳を傾けます。

パニック症は、正しい理解と継続的なケアで、必ず落ち着いていく症状です。

発作を恐れる時間よりも、「安心して過ごせる時間」を少しずつ増やしていく——

その積み重ねが、回復への確かな一歩になります。

お問い合わせはこちら

お悩みの方は、お電話またはお問合わせフォームからお気軽にご相談ください。

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺はりきゅう院:吉祥寺駅

高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅

Posted by 鍼 渋谷α鍼灸院 東京都 渋谷区 at 18:44 / 院長コラム

最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN

- 2026.01.31

- 渋谷でパニック症にお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のパニック症に対する鍼灸施術

- 2026.01.26

- 渋谷で冬季うつにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院の冬季うつに対する鍼灸施術

- 2026.01.25

- 渋谷で自律神経失調症にお悩みの方へ/渋谷α鍼灸院の自律神経失調症に対する鍼灸治療

- 2026.01.10

- 渋谷で食いしばりにお悩みの方へ/渋谷a鍼灸院の食いしばりに対する治療

- 2025.12.24

- 渋谷でめまいにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のめまいに対する鍼灸施術

- 2025.12.18

- 多汗症

- 2025.12.05

- 頭痛の鍼灸治療

- 2025.11.27

- 突発性難聴

- 2025.11.06

- シャルコー・マリー・トゥース病と鍼灸治療

- 2025.10.28

- パニック障害の鍼灸治療

- 2025.10.12

- 近視性脈絡膜新生血管と鍼灸治療

- 2025.10.11

- 神経有棘赤血球症と鍼灸治療について

- 2025.09.30

- 振戦の鍼灸施術

- 2025.09.24

- 大脳皮質基底核変性症と鍼灸治療の関係性について

- 2025.09.08

- 自律神経について徹底解説

- 2025.08.27

- 東洋医学から診るパーキンソン病

- 2025.08.23

- 筋萎縮性側索硬化症と鍼灸治療

- 2025.08.14

- 球脊髄性筋萎縮症と鍼灸治療

- 2025.08.04

- 耳管開放症の鍼灸治療

- 2025.07.22

- 後鼻漏でお悩みの方へ

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。