お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

月経と東洋医学

月経と女性ホルモンの働き

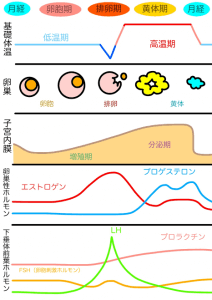

月経サイクル

女性の身体は、約28日周期でホルモンの変化とともに月経サイクルを繰り返しています。この周期は「月経期」「卵胞期」「排卵期」「黄体期」の4つに分けられます。月経期は子宮内膜が剥がれて出血する期間で、次に卵胞期では卵胞ホルモン(エストロゲン)が分泌され、子宮内膜が再び厚くなっていきます。排卵期には成熟した卵子が排卵され、黄体期には黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌され、受精卵の着床を助ける環境が整います。この一連の流れは、女性の身体にとってとても繊細なリズムです。

メカニズム

この月経サイクルを支えているのが、脳(視床下部と下垂体)と卵巣のホルモンのやりとりです。視床下部が「性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)」を出すことで下垂体が刺激され、「卵胞刺激ホルモン(FSH)」と「黄体形成ホルモン(LH)」が分泌されます。これらが卵巣に働きかけて、エストロゲンやプロゲステロンが分泌され、子宮内膜が整い、排卵が起こるという流れです。このように、月経は女性ホルモンと脳の複雑な連携プレーによって成り立っています。

月経異常

月経異常とは、周期や期間、経血の量、痛みなどが通常の範囲から外れている状態を指します。具体的には、月経周期が24日未満(頻発月経)、39日以上(稀発月経)といった周期の乱れや、月経が3か月以上来ない無月経、出血量が極端に多い過多月経、反対に少ない過少月経などがあります。また、月経時の痛みが日常生活に支障をきたすほど強い「月経困難症」も月経異常に含まれます。

これらの異常の背景には、ストレスや生活習慣の乱れ、体重の急激な変化、過度なダイエット、睡眠不足、運動不足、さらにはホルモンの異常や婦人科疾患(子宮内膜症、子宮筋腫、PCOSなど)など、さまざまな要因が関与しています。

月経と冷えの関係

東洋医学では「冷えは万病のもと」と言われていますが、月経トラブルにも深く関係しています。身体が冷えると血流が悪くなり、骨盤内の臓器に十分な栄養や酸素が届かなくなります。その結果、子宮や卵巣の働きが低下し、生理痛や月経不順、排卵障害などを引き起こします。特に足元やお腹まわりの冷えは要注意です。日常的に冷たい飲み物を避け、身体を温めることが大切です。

自律神経との関係

月経と深く関わっているのが「自律神経」です。ホルモン分泌は脳の視床下部でコントロールされていますが、ここは自律神経の中枢でもあるため、精神的ストレスや生活の乱れで自律神経が乱れると、ホルモンバランスも崩れやすくなります。イライラや不安感、頭痛、倦怠感などの月経前症候群(PMS)も、自律神経の乱れと関係しています。心と身体のバランスを整えることが、月経の安定には欠かせません。

東洋医学的観点

東洋医学では、月経を「血」の流れととらえます。「血」は五臓六腑のうちの「肝」と深い関係があり、肝の働きが乱れると血の巡りが滞り、月経痛や不順などが起こるとされています。また「腎」は生殖機能を司り、生命エネルギーの源とされています。月経不調はこの「肝」「腎」「脾」のバランスの乱れと考え、全身の調整を行うことで症状の改善を目指します。

また、月経異常は「気血の不足」「瘀血(おけつ:血の滞り)」「寒(冷え)」「肝気のうっ滞」などが原因とされ、それぞれの体質や状態に応じてアプローチを変えていきます。たとえば、冷えによる瘀血タイプでは温める治療を、ストレスによる気滞タイプでは気の巡りを促す治療を行います。

月経異常は「放っておけば治る」というものではなく、体からの大切なサインです。病気が隠れている可能性もあるため、症状が続く場合は婦人科を受診すると同時に、鍼灸などで体質改善を目指すことも大切です。

鍼灸治療の効果

鍼灸は自律神経やホルモンバランスを整えることに優れており、月経不順や生理痛、PMSの改善に効果があります。ツボを刺激することで、血流を良くし、冷えを改善し、内臓の働きを活性化させます。特に「三陰交(さんいんこう)」「関元(かんげん)」「中極(ちゅうきょく)」などのツボは、女性の身体を整えるうえでよく使われます。薬に頼らずに体質を改善していきたい方に、鍼灸は非常に有効な選択肢となります。

セルフケア

日常生活の中でも、月経を整えるためにできることはたくさんあります。まずは「身体を冷やさないこと」。湯船にしっかり浸かる、温かい飲み物をとる、下腹部を温めるなど、基本的な冷え対策が効果的です。次に「バランスのよい食事と適度な運動」。鉄分やたんぱく質を意識的に摂り、ウォーキングやヨガで血流を促しましょう。そして「ストレスをためない」ことも大切です。呼吸を整えたり、趣味の時間を持ったり、自分なりのリラックス法を見つけてみてください。

お問い合わせはこちら

お悩みの方は、お電話またはお問合わせフォームからお気軽にご相談ください。

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺はりきゅう院:吉祥寺駅

高田馬場はりきゅう院:高田馬場

Posted by 鍼 渋谷α鍼灸院 東京都 渋谷区 at 18:24 / 院長コラム

最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN

- 2025.12.24

- 渋谷でめまいにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のめまいに対する鍼灸施術

- 2025.12.18

- 多汗症

- 2025.12.05

- 頭痛の鍼灸治療

- 2025.11.27

- 突発性難聴

- 2025.11.06

- シャルコー・マリー・トゥース病と鍼灸治療

- 2025.10.28

- パニック障害の鍼灸治療

- 2025.10.12

- 近視性脈絡膜新生血管と鍼灸治療

- 2025.10.11

- 神経有棘赤血球症と鍼灸治療について

- 2025.09.30

- 振戦の鍼灸施術

- 2025.09.24

- 大脳皮質基底核変性症と鍼灸治療の関係性について

- 2025.09.08

- 自律神経について徹底解説

- 2025.08.27

- 東洋医学から診るパーキンソン病

- 2025.08.23

- 筋萎縮性側索硬化症と鍼灸治療

- 2025.08.14

- 球脊髄性筋萎縮症と鍼灸治療

- 2025.08.04

- 耳管開放症の鍼灸治療

- 2025.07.22

- 後鼻漏でお悩みの方へ

- 2025.07.22

- メニエール病の鍼灸治療

- 2025.07.19

- 顎関節症の鍼灸治療

- 2025.07.14

- 突発性難聴について

- 2025.07.09

- ジストニア

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。