お知らせ & コラム NEWS / COLUMN

関節リウマチ

関節リウマチとは

関節リウマチは、自己免疫疾患の一つで、関節に慢性的な炎症が起こる病気です。免疫システムが本来守るべき自分の体を誤って攻撃してしまい、主に手指や手首、膝などの関節が腫れたり痛んだりします。進行すると関節の変形や骨の破壊が生じ、日常生活に支障をきたすこともあります。関節だけでなく、肺や心臓などの内臓にも影響を及ぼすことがあるため、全身性の病気といえます。

原因

関節リウマチの原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因と環境的要因が複合的に関与していると考えられています。具体的には、HLA-DR4などの遺伝子が発症に関連しており、喫煙、ウイルス感染、ストレスなどの外的要因が引き金になることがあります。また、女性に多く発症することから、ホルモンの影響も関係しているとみられています。

症状

初期症状としては、朝起きたときの関節のこわばり(朝のこわばり)が特徴的で、30分以上続くことがあります。関節の腫れや痛み、発赤、熱感などが見られ、左右対称に症状が出るのが典型です。進行すると関節が変形し、関節の可動域が制限され、物を持つ、歩く、服を着るといった日常動作が困難になることがあります。また、全身症状としては、疲労感、食欲不振、発熱、体重減少なども見られることがあります。

自律神経との関係

近年、自律神経のバランスが関節リウマチの発症や進行に関与していることが注目されています。自律神経は交感神経と副交感神経からなり、免疫系と密接に関係しています。ストレスや睡眠不足により交感神経が優位になると、炎症性サイトカインの分泌が促され、免疫異常が悪化することがあります。逆に、副交感神経の働きを高めることで炎症を抑えることができる可能性もあり、自律神経の調整は治療の新たな方向性として期待されています。

西洋医学的観点

西洋医学では、関節リウマチは免疫抑制を中心とした薬物療法が基本です。主に、メトトレキサートなどの抗リウマチ薬(DMARDs)、生物学的製剤、JAK阻害薬、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、ステロイドなどが使用されます。これらの治療は、炎症のコントロール、関節破壊の進行予防、生活の質の向上を目的としています。また、早期診断と早期治療が重要であり、近年ではリウマチ専門医によるチーム医療が普及しています。

東洋医学的観点

東洋医学では、関節リウマチは「痺証(ひしょう)」や「風湿病」として捉えられます。風、寒、湿などの外邪が身体に侵入し、気血の流れを妨げて関節に痛みをもたらすと考えられています。また、脾や腎の機能低下が関与し、体内の水分代謝が乱れることが、症状の慢性化や関節の腫れを引き起こすとされます。治療では、体質改善と気血の調整を目的に、漢方薬や鍼灸などが用いられます。

東洋医学的分類

行痹

(原因)

風邪によって経絡が侵襲されたものをいいます。

(特徴)

風邪は動的・流動的・軽い性質があり、痛みの箇所は一定ではなく、あちこちの関節や筋肉に症状が出ることが特徴です。他の痹証に比べ、痛みはあまり強くありません。初期では悪寒、発熱、ゾクッとするなどの症状を伴うこともあります。

(治療方法)

入ってきた風邪を外に追い出し、同時に冷えと湿気を取り除きます。

痛痹

(原因)

寒邪によって経絡が侵襲されたものをいいます。

(特徴)

寒邪には引き締め、固まりやすい性質があり、血流を著しく停滞させ、ギュッと縮こまらせるために関節が引きつり、曲げ難く、強い痛みが感じられます。痛みの部位は固定し動かず、刺されるような鋭い痛みが特徴です。痛みや引きつりがあるところは、冷やすと悪化し、温めると楽になります。

(治療方法)

経絡を温めて冷えを取り、同時に風と湿を取り除きます。

着痹

(原因)

湿邪によって経絡が侵襲されたものをいいます。

(特徴)

湿邪は粘着で停滞させる性質があり、関節が腫れて、重く感じ、動かしにくく、固定した箇所の痛みで、時に皮膚や筋肉が痺れる症状も見られます。局所に冷感がある場合があり、雨が降った時や湿気の強い時に悪化し、乾燥したところにいると楽です。

(治療方法)

湿気を取り除き、経絡を通し、同時に風邪と冷えを取り除きます。

熱痹

(原因)

熱邪によって経絡が侵襲されたものをいいます。また風・寒・湿邪の侵入後に体質により熱に変化した場合にも起こります。

(特徴)

痛みは移動する性質があり、関節や筋肉が赤く腫れ、熱感をもつ炎症症状がメインとなってきます。冷やすと症状が軽減するという特徴があります。

(治療方法)

熱と湿気を取り除き、同時に風を取り除いて血流を良くします。

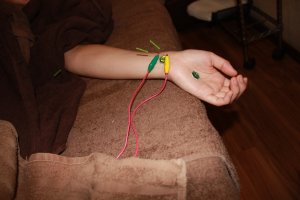

鍼灸治療の効果

鍼灸治療は、東洋医学の理論に基づき、経絡や経穴(ツボ)を刺激して体のバランスを整える療法です。関節リウマチに対しては、痛みやこわばりの緩和、炎症の抑制、免疫機能の調整、自律神経のバランス改善などに効果が期待されています。特に慢性期には、薬の副作用を軽減しながら、体調全体を整える補完療法として有用です。また、ストレス緩和や睡眠の質向上といった全身的な効果もあるため、心身両面からのサポートが可能です。

お問い合わせはこちら

お悩みの方は、お電話またはお問合わせフォームからお気軽にご相談ください。

【グループ院のご紹介】

東京α鍼灸院:中目黒駅

三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅

吉祥寺はりきゅう院:吉祥寺駅

高田馬場はりきゅう院:高田馬場

Posted by 鍼 渋谷α鍼灸院 東京都 渋谷区 at 12:38 / 院長コラム

最新のお知らせ & コラム NEWS / COLUMN

- 2026.01.10

- 渋谷で食いしばりにお悩みの方へ/渋谷a鍼灸院の食いしばりに対する治療

- 2025.12.24

- 渋谷でめまいにお悩みの方へ|渋谷α鍼灸院のめまいに対する鍼灸施術

- 2025.12.18

- 多汗症

- 2025.12.05

- 頭痛の鍼灸治療

- 2025.11.27

- 突発性難聴

- 2025.11.06

- シャルコー・マリー・トゥース病と鍼灸治療

- 2025.10.28

- パニック障害の鍼灸治療

- 2025.10.12

- 近視性脈絡膜新生血管と鍼灸治療

- 2025.10.11

- 神経有棘赤血球症と鍼灸治療について

- 2025.09.30

- 振戦の鍼灸施術

- 2025.09.24

- 大脳皮質基底核変性症と鍼灸治療の関係性について

- 2025.09.08

- 自律神経について徹底解説

- 2025.08.27

- 東洋医学から診るパーキンソン病

- 2025.08.23

- 筋萎縮性側索硬化症と鍼灸治療

- 2025.08.14

- 球脊髄性筋萎縮症と鍼灸治療

- 2025.08.04

- 耳管開放症の鍼灸治療

- 2025.07.22

- 後鼻漏でお悩みの方へ

- 2025.07.22

- メニエール病の鍼灸治療

- 2025.07.19

- 顎関節症の鍼灸治療

- 2025.07.14

- 突発性難聴について

ご予約はこちらから

\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/

はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。

たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で

お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。

是非一度お気軽にご相談ください。